メトホルミンと造影CT撮像(休薬の必要性など)

背景

・ビグアナイド系薬剤(メトホルミン)を定期内服している患者において、造影CT撮像を実施することで乳酸アシドーシスの合併症リスクが高まることがある。

・造影剤腎症(CIN: Contrast induced nephropathy)や乳酸アシドーシス(Lactic acidocis)のリスクを見積もり個別性に配慮して検討する必要性が高い。

疫学

・乳酸アシドーシスの発症率は比較的稀であるが、発症した場合は致死的な転帰をたどり得るため、腎機能障害時のメトホルミン使用は慎重な評価を要する。

・動脈内造影(例: 心血管造影検査, 血管造影インターベンション)は静脈造影よりもリスクが高いため、より慎重な評価が望ましい。

・脱水、心不全などの併存疾患はそれ自体が腎機能低下や乳酸アシドーシスのリスクとなるため、腎機能に明らかな異常がなくても一時的な休薬を要する場合がある。

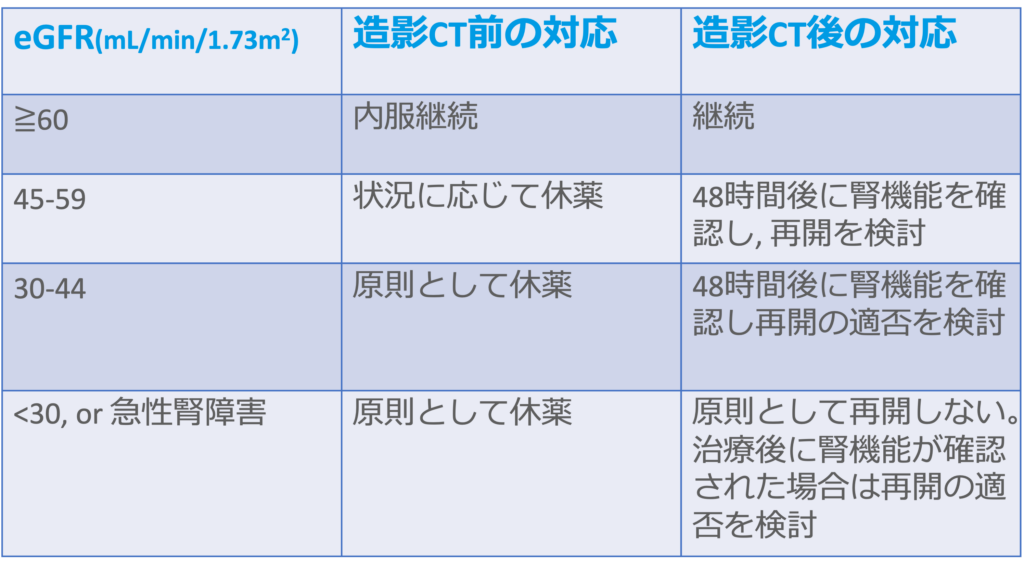

メトホルミン休薬の必要性と撮像後の対応

たとえば急性腎障害(AKI)の定義に該当し、かつeGFR≧30のケースでもメトホルミンの休薬を検討する必要がある。これは乳酸アシドーシスの発症リスクがeGFRそのものだけでなく、腎機能の安定性(≒AKIの有無)に依存するためである。

参考: 急性腎障害の定義(KDIGO 2012)

定義:

- ΔsCr≧0.3mg/dL(48時間以内)

- sCrの基礎値から1.5倍上昇(7日以内)

- 尿量 0.5mL/kg/時以下が6時間以上継続

参考: メトホルミンの禁忌

・eGFR<30ではメトホルミンが原則として禁忌となる。この場合、造影CT撮像に関係なく、メトホルミン自体の継続は基本的に推奨されない。もしも一時的なeGFR低下(例: AKI)で一過性にeGFR<30となっているケースでは腎機能が回復した場合にのみ再導入を検討可能。ただし、リスクの見積もりを行い、慎重に評価をする必要がある。

――――――――――――――――――

<参考文献>

・ACR Committee on Drugs and Contrast Media. ACR Manual on Contrast Media. Version 2023.

・日本放射線技術学会・ヨード造影剤使用に関する指針(改訂第6版, 2021)