高ナトリウム血症 hypernatremia

高ナトリウム血症とその疫学

・高ナトリウム血症(Hypernatremia)は血清Na値>145mmol/Lと定義され、入院患者や高齢患者でしばしばみられる電解質異常である。

・入院患者における高ナトリウム血症の発症率は0.5~5%という報告がなされている。

・救急外来で高ナトリウム血症は比較的稀で、発症率は0.2~1%と報告されている。

・急性高ナトリウム血症の患者の死亡率は高く、10~75%と報告されている。なお、ある報告では血清Na値>160mmol/Lとなると、死亡率が75%に上昇すると示されている。

病態生理

・体内ではバソプレシン(AVP)の分泌、口渇による水分摂取などにより血漿浸透圧を280~295mOsm/kgに保ち、恒常性を維持している。この恒常性が侵されたときに高ナトリウム血症が生じる。

・つまり、尿濃縮機能の低下、水分摂取不足、過剰なNa摂取により高ナトリウム血症は誘発される。高ナトリウム血症は体内のNa含有量に対する自由水の相対的不足により生じる。

・高ナトリウム血症が存在すると、血漿浸透圧が高まるため、少なくとも一時的には細胞内脱水をきたす。特に慢性高ナトリウム血症を迅速に補正することは脳浮腫、痙攣、昏睡を惹起するリスクを伴う。

臨床症状/臨床経過

・高ナトリウム血症の症状/臨床所見は主に脳細胞における細胞内脱水による中枢神経症状に関連し、口渇、脱力感、腱反射亢進、傾眠から錯乱、痙攣、昏睡まで様々である。

・病歴聴取では精神症状の有無、口渇の有無、尿量の変化、下痢、発熱、感染症を示唆する症状などを評価する。

・身体診察では詳細な神経学的所見と細胞外液量の評価を行うこととなる。JVP低下(jugular venous pressure)、起立性低血圧などは細胞外液量減少の徴候として有用である。

・1日の水分摂取量と尿量の記録も重要である。

・急性高ナトリウム血症(48時間以内)は急性経過で脳細胞の萎縮を来し、脳血管の破裂、脳内出血、クモ膜下出血などを来し得る。なお、これらの血管性合併症は主に小児、新生児でみられやすい。

・意識障害の重症度は高ナトリウム血症の重症度と相関しやすい。

・慢性高ナトリウム血症(発症から48時間以上経過 or 発症時期不明)では適応反応が形成しているため、重篤な神経症状を比較的呈しにくい。

病因と分類

<発症時期による分類>

・高ナトリウム血症は”急性(48時間以内に発症)”と”慢性(発症から48時間以上 or 発症時期不明)”に分類される。

<血清Na値による分類>

・軽症(mild):146~150mmol/L

・中等症(moderate):151~155mmol/L

・重症(severe):>155mmol/L

<細胞外液量による分類>

・高ナトリウム血症は細胞外液量によってHypovolemic hypernatremia、Euvolemic hypernatremia、Hypervolemic hypernatremiaに分類が可能である。

・Hypovolemic hypernatremiaではNaと自由水との両者を喪失しているが、自由水喪失量の方が相対的に多い状態にある。低血圧、頻脈、粘膜乾燥、皮膚ツルゴール低下、起立性低血圧、体重減少、腎前性腎機能障害、代謝性アルカローシス、血液濃縮所見、JVP低下などが認められる。

・Euvolemic hypernatremiaではNa喪失をほとんど来していない状況で、自由水喪失(腎性喪失 or 非腎性喪失)を来している状態にある。

・Hypervolemic hypernatremiaでは四肢の浮腫、肺水腫などの体液過剰を示唆する徴候がみられる。また、一部の患者では肝機能障害、腎機能障害、低アルブミン血症なども併存し、それもまたNa貯留の原因となる。

<主な病因>

・高ナトリウム血症は通常、Na量を上回る自由水の喪失によって生じやすい。ほとんどの症例は純粋な自由水喪失により生じ、経路としては腎性喪失と非腎性喪失(不感蒸泄 and/or 消化管からの喪失)が考えられる。腎性喪失の主な原因は高血糖に続発する浸透圧利尿、過剰な尿素窒素の存在、閉塞後利尿、マンニトール投与などが挙げられ、これらはいずれも尿中溶質排泄量と尿浸透圧(Uosm)の増加を伴う。そのほか中枢性or腎性尿崩症では自由水排泄亢進による高ナトリウム血症が生じる。

・持続的な高ナトリウム血症は口渇を自覚しにくい患者群や水分摂取がしがたい患者群で生じやすいため、特に意識障害を有する患者、挿管管理されている患者、乳児、高齢者でそのリスクが高い。

アセスメント

・身体所見や病歴聴取による細胞外液量の見積もりが重要であるが、そのほか尿Na、尿浸透圧などを利用した評価も組合せ、原因の特定を進めることができる。

・アセスメントにおいてはまず偽性高ナトリウム血症の除外を行うことが原則となる。偽性高ナトリウム血症は血漿タンパク質あるいは脂質の濃度低下により生じることが知られている。

・また高血糖状態にある患者では血清Na値を補正することも求められる。高血糖状態では細胞内から血管内に自由水の移動が生じ、血清Na値は低下する。一般に血糖値400mg/dL未満の状態では血糖値が100mg/dL上昇するごとに血清Na値は1.6mEq/L低下し、血糖値400mg/dL以上の状態では血糖値が100mg/dL上昇するごとに血清Na値は2.4mEq/L低下するといわれている。

・細胞外液量(hypovolemic/euvolemic/hypervolemic)の評価については病歴聴取と身体所見とによって推量される。

・尿Naの測定を行うことが多いが、細胞外液量が減少しているケースでは尿Na低下(<20mmol/L)となることが一般的である。ただし、浸透圧利尿の存在、利尿薬の使用、閉塞後利尿、急性尿細管壊死からの回復期では尿Na高値(>20mmol/L)となることがあり、解釈に注意を要する。

・尿量と尿浸透圧(Uosm)を測定することとなるが、Uosm<300mOsm/kgおよび多尿(>3L/日 or >40mL/kg/day)は尿崩症の可能性を示唆する。デスモプレシン(DDAVP)を投与することで腎性尿崩症と中枢性尿崩症とを区別できることがあり、投与により中枢性尿崩症では尿浸透圧が50%以上上昇して尿量が減少するが、腎性尿崩症では変化がみられないはずである。尿浸透圧 300~800mOsm/kgの場合ではpartialな尿崩症、細胞外液量減少を伴う尿崩症、浸透圧利尿の可能性が想定される。尿浸透圧>800mOsm/kgの場合では飲水過小、非腎性の自由水喪失過多、生理食塩水の過負荷などが想定される。

・低カリウム血症、高カルシウム血症を併存していないかどうかの確認も要する。これらの電解質異常では腎性尿崩症をきたすことがある。

<低カリウム血症の診断アルゴリズム>

治療

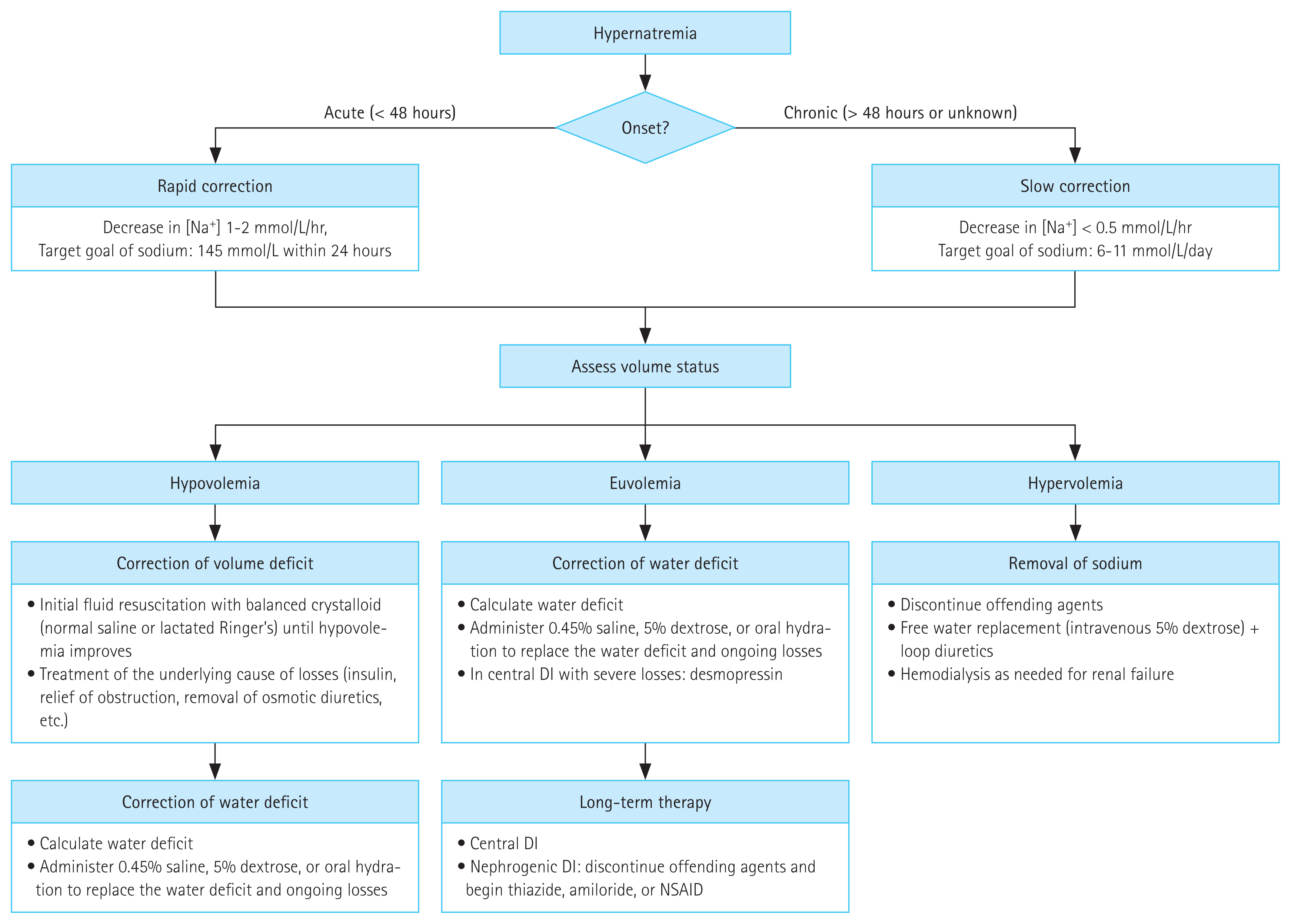

・高ナトリウム血症のマネジメントにおいては①基礎疾患の特定と治療 ②神経症状の重症度/臨床経過(急性 or 慢性)の把握 ③細胞外液量の評価と高浸透圧状態の是正 が重要である。

・高ナトリウム血症の誘因として考えられるものがあれば是正を図る。例えば薬剤の中止(例: ラクツロース, 利尿薬, 腎性尿崩症をきたす薬剤)、非腎性喪失に対する対処(例: 下痢, 嘔吐)、発熱/高血糖/尿閉/高カルシウム血症/低カリウム血症の適正化、高浸透圧性経管栄養剤の中止などが挙げられる。

・血清Na値の補正速度は主に神経症状の重症度と高ナトリウム血症の持続期間とによって決定する。

・急性症候性高ナトリウム血症では最初の6~8時間で血清Na値を1~2mmol/L/hrずつ低下させ、24時間以内に145mmol/Lに到達させるような積極的な補正が推奨される。

・一方で、慢性高ナトリウム血症では脳浮腫のリスク上昇を懸念して、より緩徐に、0.5mmol/L/hr未満(12mmol/L/day未満)の速度で補正をすべきである。ただし、成人患者を対象とした研究では急速な補正(>0.5mmol/L/hr)は死亡率や神経障害のリスクを高めないことも示唆されている。

・なお、高ナトリウム血症では目標値を想定外に超過してしまい補正した場合でも、血清Na値を上昇させるような治療は非推奨となっている。

<低カリウム血症の治療アルゴリズム>

―――――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Sterns RH. Disorders of plasma sodium--causes, consequences, and correction. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):55-65. doi: 10.1056/NEJMra1404489. PMID: 25551526.

・Yun G, Baek SH, Kim S. Evaluation and management of hypernatremia in adults: clinical perspectives. Korean J Intern Med. 2023 May;38(3):290-302. doi: 10.3904/kjim.2022.346. Epub 2022 Dec 29. PMID: 36578134; PMCID: PMC10175862.