illness trajectoryと緩和ケア

目次

illness trajectory(病いの軌跡)

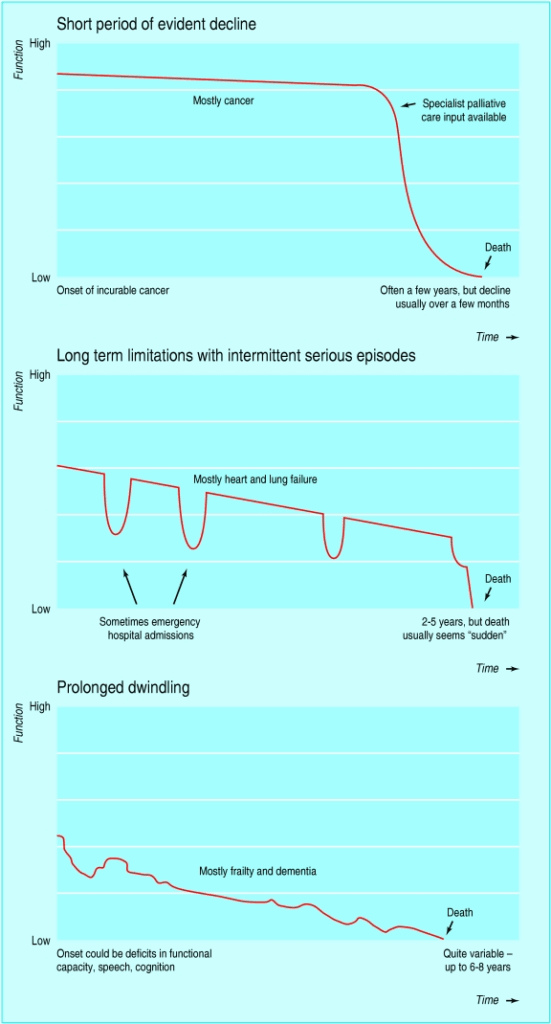

・illness trajectory(病いの軌跡)は疾患や病態により身体機能や症状の変化が異なることを示した概念である。

・illness trajectoryは

- 悪性腫瘍

- 慢性臓器障害(COPDや心不全など)

- 認知症・フレイル

で大別され、それぞれで経過が異なることが知られる。

・①(悪性腫瘍)では病状が徐々に進行し、身体機能と社会的機能は終末期の直前まで保たれることが多いが、直前で低下する。そこでは比較的急激な経過となるため、心理的にも強いインパクトを受けることがある。

・②(慢性臓器障害)では増悪と寛解を繰り返しながら、身体機能の低下が進行していく。最終的には比較的急な経過で亡くなることもある。

・③(認知症・フレイル)では長期にわたり衰弱していく経過をたどる。

1.短期間での衰弱をきたすパターン(主に悪性腫瘍)

・数週間、数ヶ月、あるいは場合によっては数年間にわたり、身体的機能が比較的予測可能な形で低下していくことが特徴的である。

・体重減少、パフォーマンスステータス(PS)低下、セルフケア能力の喪失といった多くの身体的変化は最期の数ヶ月に集中して生じる傾向がある。

・従前よりも悪性腫瘍の早期診断が進み、終末期ケアを計画する時間が確保されることが多いかもしれない。

・心不全やCOPDのような疾患では通常、数ヶ月から数年ほどかけて生活するなかで急性増悪と寛解を繰り返す。

2.増悪と寛解を繰り返すパターン(COPDや心不全)

・増悪時には多くの場合で入院治療を必要とする状況になる。

・増悪を繰り返すごとに身体機能が低下することが典型的である。また、身体機能の低下に伴って、社会的、心理的機能も低下する傾向がある。

・死期を予測することはときに困難である。

・進行した心不全やCOPDを有する患者の多くはこの経過をたどる。ただし、他の臓器の機能不全ではこの限りでない場合もある。

3.長期にわたる衰弱をきたすパターン(認知症・フレイル)

・高齢になってアルツハイマー型認知症やフレイルなどが生じることが稀でない。

・この場合、長期にわたって体重減少が進行し、身体機能が低下していく。そして、ごく軽微とも思えるような身体的不調をきたすエピソードでも脆弱性が増した状況においては亡くなることがある。

・この軌跡(trajectory)は例えば大腿骨頚部骨折や肺炎といった急性イベントによって突然中断されることがある。

臨床的含意

・illness trajectoryという視点を持つことで、「治癒の可能性がある限り、できる限りのことをする」といった考え方が、場合によっては適切とはいえないことが理解できるようになる。

・緩和ケアの主要な目的は適切な時期に、尊厳を保ちながら、穏やかな死を迎えられるように、生活の質(QOL)を最適化することである。

・illness trajectoryを理解し、考慮することで、臨床家にとって、病状の進行と死を避けられないという事実を、より早い段階で受け入れる助けとなる。

・終末期に至る前の段階では、一部の医療者は予後の現実を認識しなかったり、患者や家族とともにそれを語ろうとしなかったりするような傾向があり、結果として「死と徹底的に戦うこと」に無意識的に尽力することがある。

・患者はしばしば、たとえほとんど効果が見込めなくても、緩和的ながん治療を希望し、医療者も希望をもたせることで疾患治癒を目的にそれを提供することもある。

・しかし、死に対する見方や期待が現実に即したものとなれば、「技術的な介入の義務感(technological imperative)」は抑えられ、不必要な入院や過剰な治療を回避できる可能性がある。

・illness trajectoryについて患者、家族、医療者で現実的に対話することで、支持的なケア(QOLや症状緩和に重点を置いたアプローチ)を、より早期かつ集中的に提供することができるようになる。

・なお、緩和ケアは必ずしも終末期においてのみ適用されるものでなく、早期から導入することが現在では望ましいものとされている。

illness trajectoryはgood deathを可能にする

・悪性腫瘍や慢性臓器障害のtrajectoryをたどる人々の多くが人生の最終段階において、自宅で過ごして死にたいと希望していることが報告されている。

・しかし、全てのillness trajectoryで最終的には死に至るとはいえ、その死が比較的急激な経過で生じる可能性があることを考慮すれば(特に②のパターン)、前もってケアプランを立てていくことは合理的である。

・illness trajectoryを考慮すると、その後にたどると見込まれる経過を共有でき、「会っておきたい人」や「やっておきたこと」なども含めた対話を進めやすくなることがある。

・また、一部の患者は自身の疾患がその後にどのような経過をたどるかという情報を得ることで、自身の病状に対してより主体的に関わろうとする傾向がみられる。

illness trajectoryの限界

・illness trajectoryは一般的な経過を把握することには有用である。しかし、個々の患者においてシンプルにカテゴリー化して扱ってしまうことには注意が必要である。実際、各trajectoryの途中で亡くなることもあり、病状の進行の早さには個人差がある。

・併存疾患の内容や、社会的状況、家族の支援などのリソース次第で、優先順位やニーズは変化し得る。また、否認や病識の欠如などにより、その患者の病状やその後の経過について早期の段階で対話することが適さないこともあるため、あくまで個々のケースで柔軟に対応することが望ましい。

・また、3つのtrajectoryのいずれの過程もたどり得る疾患も存在する。たとえば重度の脳卒中では突然死や急速な機能低下をきたし①のパターンを呈することもあれば、小さなな脳卒中を繰り返し②のパターンをたどることもある。また、徐々に機能低下が進行する③のパターンをきたすこともある。

・また、腎不全は第4のTrajectoryを示す可能性が指摘されている。腎不全では比較的緩徐に機能低下が進行するが、その進行速度は併存疾患などの要因によって大きく異なる。

・複数の疾患を有する患者(多疾患併存)では2つ以上のtrajectoryが同時に存在することもあり、通常は最も進行が早いtrajectoryが優位になる。

・またここまでは主に身体機能に関して記載したが、他の側面(例; スピリチュアルな領域や実存的機能)にもそれぞれ異なるtrajectoryが存在する。

・がん患者ではスピリチュアルな苦悩は診断時や再発時、そして終末期という節目ごとにピークを迎えやすい。

・一方で、心不全患者ではアイデンティティの喪失や周囲への依存度の増加に伴い、スピリチュアルな苦悩は全体の経過を通じて、より一様に顕在化する可能性がある。

・また認知症患者では認知機能の喪失により、ADLも連動して低下し、それに伴って社会的孤立や情緒的苦悩が生じやすい。

―――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Murray SA, Kendall M, Boyd K, Sheikh A. Illness trajectories and palliative care. BMJ. 2005 Apr 30;330(7498):1007-11. doi: 10.1136/bmj.330.7498.1007. PMID: 15860828; PMCID: PMC557152.