喘息患者のケア

一般的な喘息のマネジメントに関しては、別の記事を作成。

そちらの記事で扱えていない部分を抽出する。

目次

スパイロメトリーはどのような役割を果たすか?

・国際喘息ガイドライン(GINA)、米国喘息教育・予防プログラム(NAEPP)、および米国胸部疾患学会(ATS)・欧州呼吸器学会(ERS)は、6歳以上のすべての患者に対して喘息が疑われる場合にはスパイロメトリー(呼吸機能検査)および気管支拡張薬負荷試験の実施を推奨している。

・スパイロメトリーは診断の確定、気流閉塞の重症度の評価、他の疾患の鑑別、および治療効果の経時的評価に有用である。

・主要な測定値は、努力肺活量(FVC)、1秒量(FEV₁)、およびその比率(FEV₁/FVC)である。

・FEV₁/FVC比が70%未満または下限以下であれば気道閉塞を示す。

・気管支拡張薬による可逆性(positive bronchodilator test)は、FEV₁またはFVCの予測増加量が200mL以上、かつ10%以上改善すれば陽性と判定される。

スパイロメトリーが正常であれば喘息は否定されるか?

・スパイロメトリーの結果が正常であっても喘息は否定されない。

・喘息は本質的に「間欠的かつ可逆的」な気流制限を特徴とするため、スパイロメトリーが正常でも、特定の条件(例:運動、急性疾患)下でのみ気流制限と可逆性を示す症例が存在する。

誘発試験はどのようなケースで考慮されるか?

・喘息の診断検査においてゴールドスタンダードは存在しない。

・スパイロメトリーが正常で、初期治療への反応が非典型的な場合、メサコリン負荷試験(methacholine challenge test)が有用となることがある。

・ただし、FEV₁が予測値の60%未満の患者や、直近の心筋梗塞、動脈瘤、高血圧のコントロール不良を有する患者にはメサコリンチャレンジテストは推奨されない。

・陽性判定は、200mcg以下の負荷量、あるいは8mg/mL未満の濃度の負荷で、FEV₁が20%以上低下した場合としている。

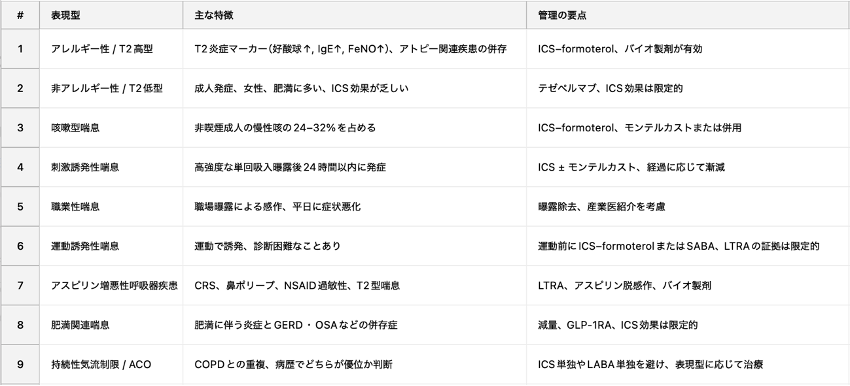

喘息の表現型

・基本的な分類として、アレルギー性(T2 high型)と非アレルギー性(T2 low型)がある。

・T2 high型では好酸球、IgE、FeNOが高値を示す一方で、T2 low型では成人女性や肥満者に多く、ICSへの治療反応性が不良な場合がある。

喘息の鑑別疾患

・喘息の鑑別診断は幅広く、スパイロメトリーが非典型的である場合や症状が制御困難な場合には、以下の疾患を考慮する。

- 誘発性喉頭閉塞(ILO)

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)

- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)

- 心不全

- 嚢胞性線維症(CF)

- 非CF性気管支拡張症

- 声門下狭窄 など

・改めて病歴を確認し直し、スパイロメトリー、画像診断(特に胸部CT)、血液検査(IgE、好酸球数)、喉頭鏡検査などを適宜組み合わせて診断する。

AIR療法

・2019年GINAガイドラインでは、思春期および成人の患者において、気管支拡張薬(SABAなど)にICSを併用する治療をレスキューとして用いることを推奨している。

・これは喘息管理の大きなパラダイムシフトである。

・現在のGINAガイドラインでは、12歳以上の患者に対し、低用量ICSとフォルモテロール(formoterol:速効性の長時間作用型β2刺激薬[LABA])の頓用使用(ブデソニド・ホルモテロール/シムビコート®)がステップ1および2で推奨されている。この併用療法は「抗炎症性レスキュー(AIR)」と呼ばれ、薬理学的相乗効果をもたらし、全体的なステロイド暴露を減らす。

・軽症喘息において、定期的な吸入薬を使わずにAIR療法のみで管理しても、定期ICS使用群と同様に増悪の抑制効果を示した。

・軽症例(ステップ1~2)においては基本的にはICS(コントローラー)とSABA頓用(レスキュー)を選択するが、それが困難であればブデソニド・ホルモテロール(シムビコート®)の頓用も検討されるという結果といえる。

MART療法

・AIR療法単独で症状が持続する場合、ICS–LABAの定期吸入療法を併用する(GINAステップ3)。

・それでもコントロール不良の場合、ステップ4〜5ではAIR療法に加えて、中〜高用量ICS–LABAの併用が推奨される。

・また、治療を簡便化する方法として、ブデソニド・ホルモテロール(シムビコート®)を定期薬とレスキュー薬として併用するMART(Maintenance and Reliever Therapy)療法が選択肢として挙げられる。

・これは、同一デバイスで定期・頓用を行うことで、患者の理解と実践を容易にさせ、重症増悪を有意に減少させる。

AIR療法およびMART療法の注意点

・ブデソニド・ホルモテロール(シムビコート®)の使用間隔をSABA(短時間作用型β2刺激薬)のように4〜6時間空ける必要はないが、1日の最大吸入回数は8回を超えないようにする。

・MART療法は、頻回な増悪を繰り返す患者に特に有効。一方、治療アドヒアランスの良い患者には、標準的な定期ICS+SABA療法でも十分な場合がある。

・運動誘発性喘息に対するAIR療法の有効性は確立していないが、あるtrialでは6週間のAIR療法の使用がICSの連日使用しているケースにも劣らず、またSABA単独による治療よりも優れた効果を示した。

・定期吸入後のうがいは必要だが、頓用使用後は不要である。

喘息のコントロールに影響する併存疾患

①肥満:

・喘息に肥満を合併する患者はコントロール不良、増悪の頻度増加、QOLの低下を呈することが多い。

・体重の10%減量により喘息コントロールが改善されることが示されている。

・減量の有無にかかわらず、身体活動の増加それ自体も有効である。

②慢性副鼻腔炎(CRS):

・ポリープの有無にかかわらず、CRSはT2高炎症と共通する病態を持ち、喘息と高頻度で併存する。

・第一選択とされる治療は鼻噴霧ステロイドであり、重症例では耳鼻咽喉科への紹介(内視鏡手術やバイオ製剤の検討)が適切である。

③胃食道逆流症(GERD):

・喘息患者の約50%にGERDを合併する。

・GERDを有する患者は増悪が多く、喘息コントロールおよびQOLも不良である。

・PPI(プロトンポンプ阻害薬)による治療は第一選択であるが、喘息アウトカムに対する改善効果については報告が分かれている。

④閉塞性睡眠時無呼吸(OSA):

・喘息患者におけるOSAの有病率は約49.5%とされ、非喘息者と比べて有意に高い。

・OSAは増悪頻度や救急受診数を増加させ、コントロールとQOLを低下させる。

・観察研究において、睡眠中のCPAP使用により喘息アウトカムの改善が報告されているが、RCTでは肺機能や症状コントロールに対する有意差は示されていない。

⑤誘発性喉頭閉塞(ILO):

・従来「声帯機能不全(VCD)」とも呼ばれていたが、現在は「誘発性喉頭閉塞」と表記される。

・吸気時の声帯の異常な内転により、急激な吸気性喘鳴および呼吸困難が生じる。

・吸入薬には反応せず、診断は喉頭鏡で確認される。

・第一選択は言語聴覚士による呼吸リハビリテーションである。

⑥不安・抑うつ:

・喘息患者の24〜38%に不安、10〜25%に抑うつがみられる。

・これらは症状コントロール不良、QOL低下、増悪頻度増加と関連する。

・認知行動療法や生活習慣改善は有益とされるが、薬物療法の有効性については結論が出ていない。

――――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Althoff MD, Holguin F. Care of the Patient With Asthma. Ann Intern Med. 2025 Jun;178(6):ITC81-ITC96. doi: 10.7326/ANNALS-25-01034. Epub 2025 Jun 10. PMID: 40489781.