慢性咳嗽 chronic cough

慢性咳嗽とその疫学

・慢性咳嗽(chronic cough)は咳嗽が8週間以上続く場合を指す。

・男性よりも女性に多く、50~60代にみられやすい。

・慢性咳嗽はときに身体的、心理的、社会的な影響が大きく、年単位で続くこともある。

・過剰な喀痰貯留は気管支拡張症や副鼻腔疾患が示唆される。

・頻度が高い原因としては喘息、COPD、胃食道逆流症(GERD)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、副鼻腔炎が挙げられる。また特に見逃したくない疾患としては肺がん、肺結核が挙げられる。

・ときに非結核性抗酸菌症(NTM)、気管支拡張症が原因となることもあり、典型的には中年女性に好発する。

・薬剤性ではACE阻害薬による空咳がよく知られる。ACE阻害薬で治療された患者の約20%で咳嗽の副作用がみられる。

・原因が特定されない慢性咳嗽の患者を7年以上経過した後に再評価した研究では14%に相当する患者で咳嗽は自然に消失していて、26%に相当する患者で咳嗽は軽減していたと報告された。

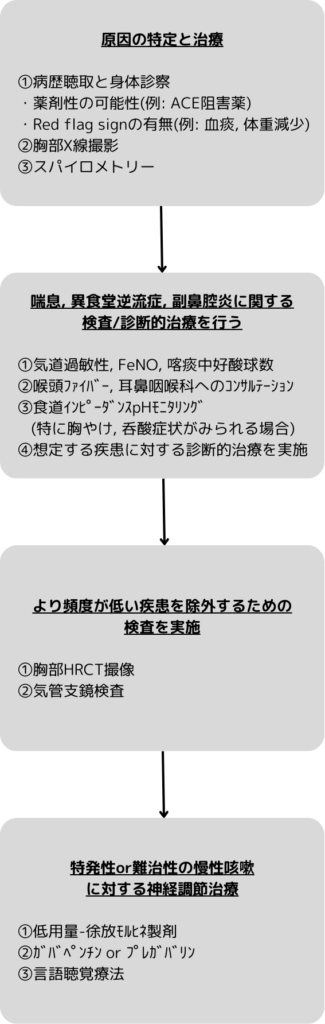

診療アプローチ

<Step1:明らかな原因の特定と治療>

・初期アセスメントとして病歴聴取、身体診察のほか、胸部X線撮影、スパイロメトリーが検討される。

・病歴聴取および身体診察では特にACE阻害薬などの内服歴、喫煙歴や職業上の曝露歴、Red flag signの有無(例: 体重減少, 喀血)などを確認することとなる。Red flag signが認められる場合には特に肺がんに関する精査を進めるべきである。

・喘息は通常、Wheezeで疑われることが多い。ただ、一部の喘息患者ではWheezeが認められないか、あるいは聴取されても軽微なものに留まることもあり、こういった状況を咳喘息(cough-variant asthma)とも呼ばれる。このようなケースではスパイロメトリーで閉塞性換気障害のパターンが確認され、気管支拡張薬により症状が改善する。

<Step2:喘息, 胃食道逆流症, 副鼻腔炎の検査と治療>

・胸部X線撮影、スパイロメトリーで異常が認められないケースでは慢性咳嗽と関連しやすい一般的な疾患としては喘息、胃食道逆流症、副鼻腔炎が挙げられる。

・喘息患者のほとんどは通常のスパイロメトリーで異常所見が認められるが、そのほか必要に応じて気道過敏性を評価するためのメタコリン負荷試験や、呼気中NO濃度(FeNO)の評価も加えることがある。

・咳喘息は通常、ICSによる治療に反応することが知られている。ただし、吸入薬は一部の患者でむしろ咳嗽を誘発し、薬剤成分が気道へ到達する絶対量が少なくなってしまうことがある。その場合は吸入デバイスの変更(例: スペーサーの利用)により咳嗽が抑えられる場合がある。そのほか、1~2週間のステロイド内服も有効な場合がある。

・咳嗽と胃酸逆流との関連性は複雑であるが、徐々に明らかになりつつある。慢性咳嗽患者に対してはPPIによる治療を最大3ヶ月間程度行うなど、酸分泌抑制療法による診断的治療を行うことが一部のガイドラインで推奨されている。なお、胸やけ、呑酸の症状を有する患者ではPPIによる治療に反応性を示す可能性が高いことが知られている。

・慢性咳嗽の患者ではしばしば後鼻漏の感覚(sensation of postnasal drip)を自覚する。アレルギー性鼻炎と慢性咳嗽が併存する患者ではステロイド点鼻と抗ヒスタミン薬(H1RA)の使用が推奨される。

・副鼻腔炎が確認された症例では患者に抗菌薬治療や、副鼻腔あるいは鼻中隔の手術が提案されることもある。ただし、外科的治療が咳嗽の改善につながることを示すエビデンスは十分でない。

<Step3:稀な原因を除外するための検査>

・喘息、胃食道逆流症、副鼻腔炎が除外された患者で、慢性咳嗽がみられるケースでは必要に応じて専門診療科への紹介を検討する。

・慢性咳嗽に関連する疾患としては閉塞性睡眠時無呼吸症候群、好酸球性気管支炎、扁桃肥大および反復性扁桃炎、迷走神経耳介枝を介した外耳疾患などが挙げられる。

・咳嗽が依然として顕著な場合には胸部HRCT撮像を実施し、特に気管支拡張症、間質性肺炎、サルコイドーシス、肺がんなどを除外することが推奨される。

・気管支鏡検査ではCT撮像で見逃される可能性がある、気管支軟化症などを特定するために検討されることがある。

<Step4:特発性or難治性の慢性咳嗽のマネジメント>

・通常はStep1~3で原因特定に至る可能性が高い。しかし、想定される原因に対する治療を行っても一部の患者では咳嗽が続く。

・難治性の慢性咳嗽の患者では鎮咳薬が試されるが著効することは少ない。そのほかトローチを舐めたり水を飲んだりすることで生じる嚥下により一時的に咳嗽が抑制される可能性がある。また、トローチやハチミツは喉頭部の炎症を一時的に和らげる効果があり、鎮咳作用を発揮することがある。

・特発性or難治性慢性咳嗽に対する神経調節薬による介入のいくつかはRCTにおいて有効性が示されている。

・低用量徐放モルヒネ製剤(1日2回 5mg)の投与はプラセボ薬よりも咳嗽の重症度を低くすることが知られている。ただし反応性は様々で約36%の患者で臨床的に有意な反応性を示したが、約50%の患者では全く反応性がなかったと報告されている。

・ガバペンチンもプラセボ薬よりも咳嗽の重症度を低くし、QOL改善に寄与することが示されている。こちらも反応性は様々であり、眠気やめまい、ふらつきなどの副作用によるデメリットがメリットを上回ってしまうことも多いと報告されている。また、自殺企図などのリスクも知られている。プレガバリンも同様に使用されることがあるが、ガバペンチンもプレガバリンも個別性に合わせた用量調節が必要である。

・アミトリプチリン(就寝時10mg)は咳嗽に関連するQOLの改善に関してコデインよりも優れていることが報告されている。鎮静効果によりより眠りにつきやすくなる可能性もある。

<慢性咳嗽の診療フロー>

―――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Smith JA, Woodcock A. Chronic Cough. N Engl J Med. 2016 Oct 20;375(16):1544-1551. doi: 10.1056/NEJMcp1414215. PMID: 27797316.