低カリウム血症 hypokalemia

低カリウム血症とその疫学/生理学

・低カリウム血症(hypokalemia)は特に入院患者で多くみられる電解質異常である。

・血清K値<3.5mEq/Lの場合に低カリウム血症と呼ぶことが一般的である。2.5mEq/L未満になるとときに生命に影響を与え得る状況となる。

・入院患者の約20%で低カリウム血症がみられるが、臨床的に重要な低カリウム血症は4~5%に過ぎないとされている。

・低カリウム血症の多くはカリウム排泄量の増加や細胞内シフトによって生じ、摂取量(intake)の不足によって生じることは稀である。

・カリウムは細胞内に多く存在し、正常な細胞機能を維持するために重要である。

・体内のカリウムバランスはカリウム摂取量(通常100mEq/day)と、尿中排泄量(通常90mEq/day)および便中排泄量(通常10mEq/day)の割合で規定される。腎臓は体内のカリウムバランスを維持するために重要な役割を担っていることがわかる。

・尿細管へのカリウム分泌は主にアルドステロンによる影響を受ける。アルドステロンによりNa再吸収とK分泌が促進される。腎灌流量が減少するとRAA系が亢進し、アルドステロンの分泌が促進され、Na再吸収により細胞外液量の維持に寄与する。

・糸球体濾過量が減少するとそれに伴い、高カリウム血症が出現する。

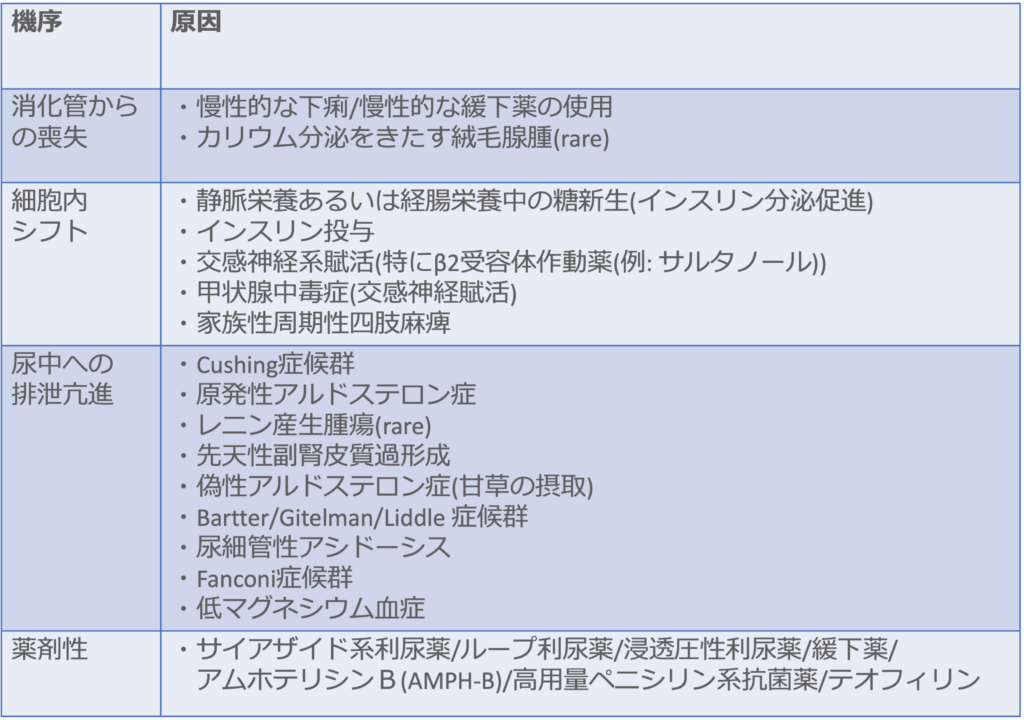

低カリウム血症の原因

・低カリウム血症は尿中への排泄亢進、消化管からのカリウム喪失により主に生じる。カリウム摂取量の不足により生じることもあるが、頻度としては稀である。

・尿中排泄亢進は主に利尿薬の使用、原発性アルドステロン症などの内分泌疾患、腎疾患、遺伝性疾患などにより生じる。

・消化管からのカリウム喪失は主に遷延する下痢や嘔吐、慢性的な緩下薬の使用、腸閉塞や感染性腸炎などにより生じる。

・カリウムの細胞内シフトによっても重度の低カリウム血症が惹起されることがある。細胞内シフトをきたす原因にはインスリン投与、交感神経系賦活、甲状腺中毒症、家族性周期性四肢麻痺などが挙げられる。

・先天性副腎皮質過形成は高血圧症と低カリウム血症の形成に関連する遺伝性疾患として知られる。

・また低カリウム血症には低マグネシウム血症が併存している場合がある。臨床的に重要な低カリウム血症の50%以上で低マグネシウム血症が併存していると報告されていて、特にループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬を使用している患者でみられやすい。なお、低マグネシウム血症が存在する場合はそちらの補正も行わければ、低カリウム血症の補正も難渋しやすい。

臨床症状/検査所見

・低カリウム血症による臨床症状の重症度は血清カリウム値そのものと、低下までに要した期間とに影響を受ける。

・症状は通常、低カリウム血症の補正により改善する。

・主なシステム別の症状は以下のとおりである。

<腎泌尿器>

・代謝性アシドーシス

・横紋筋融解症(特に重度の低カリウム血症のケース)

・低カリウム血症性腎疾患(尿細管間質性腎炎/腎性尿崩症)

<神経系>

・下肢のけいれん

・下肢の麻痺

・上行性麻痺

<消化器系>

・便秘

・イレウス

<呼吸器系>

・呼吸不全

<循環器系>

・心電図変化(U波, T波平坦化, STsegmentの変化)

・不整脈

・心不全

アセスメント

・低カリウム血症の根本的な原因は病歴聴取、身体診察によって推察されることが多い。

・アセスメントのうえでは①尿中カリウム排泄量の評価(尿中排泄亢進 or その他の機序(細胞内シフト, 消化管からの喪失など) ②酸塩基平衡の評価(代謝性アルカローシス or 代謝性アシドーシス) がまず重要である。

・低カリウム血症の重症度を評価し、効果的な治療を行うためには血清K値、尿K値なども測定する必要がある。

・病歴から基礎疾患が明らかとならない場合には代謝性アシドーシスや代謝性アルカローシスの存在を確認するためにも動脈血液ガス分析を実施するべきである。なお、カリウム濃度の評価のみでいえば、動脈血と静脈血との差はさほど臨床的に重要でないものといえる。

・アルコール多飲が疑われる場合には血清Mg, Ca, Pなども確認しておくとよい。

・尿中Ca排泄に関する評価はBartter症候群を除外するうえで重要である。

・ジギタリスを使用している患者では血中ジギタリス濃度の測定も重要である。

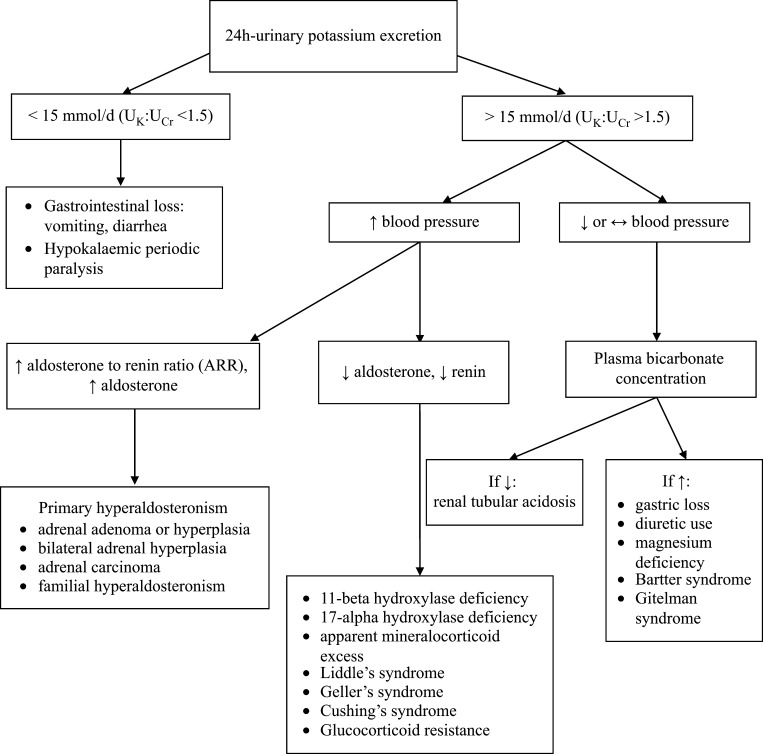

<尿中カリウム排泄量の評価>

・24時間蓄尿検査でカリウム排泄量を評価することが最も正確性が高い。この検査で15mEq/day以上の尿中カリウム排泄が認められれば、尿中排泄亢進(腎性カリウム喪失)の直接的な根拠となる。

・24時間蓄尿検査の実施が困難な場合にはスポット尿で尿K/Cr比を測定する方法が代替手段として挙げられる。その値が13mEq/g・Cr(1.5mEq/mmol)以上であれば、通常は尿中排泄亢進が示唆される。

・このように尿中排泄亢進(腎性カリウム喪失)による低カリウム血症か否かを特定したうえで酸塩基平衡異常の評価を行うことでより的確に鑑別診断を狭めることができる。

<酸塩基平衡の評価>

・無症候性の患者で尿中カリウム排泄率が低下している代謝性アシドーシスの患者であれば、緩下薬使用による消化管からの喪失、あるいは絨毛腺腫の存在が疑われる。

・尿中排泄亢進を伴う代謝性アシドーシスでは、糖尿病性ケトアシドーシス、尿細管性アシドーシス(1型(遠位型) or 2型(近位型))の可能性が挙げられる。

・隠された嘔吐(神経性食思不振症などでみられる)や、利尿薬の使用により尿中排泄低下を伴う代謝性アルカローシスがみられることがある。

・尿中排泄亢進を伴う代謝性アルカローシスが認められ、高血圧がないケースでは、利尿薬の使用、嘔吐、Gitelman症候群、Bartter症候群が疑われる。こういったケースでは尿Cl濃度の測定がときに有用で、Gitelman症候群やBartter症候群では尿Cl濃度が低値とならないはずである。

・Bartter症候群やGitelman症候群の患者では便秘、筋けいれん、脱力感、非特異的なめまい、易疲労感を自覚することがある。両症候群では低Cl性代謝性アルカローシスを伴う低カリウム血症がみられ、かつ血漿レニン高値、アルドステロン高値が確認される。

・Bartter症候群は幼児期に発症し、成長障害も顕著にみられる。一方で、Gitelman症候群は成長障害がさほど目立たず、症状も軽微であることも多い。またGitelman症候群では低血圧がみられることがあり、夜間多尿もときに自覚する。

・Bartter症候群とGitelman症候群の鑑別には尿中Ca排泄の評価が重要である。Gitelman症候群では低カルシウム尿症がみられるが、Bartter症候群では高カルシウム尿症がみられやすい。

<低カリウム血症の診断アルゴリズム>

画像検査

・ミネラルコルチコイド、グルココルチコイド、カテコラミンの過剰が疑われる場合には副腎の画像検査(CT, MRI撮像)を検討する。

・またCushing病が疑われる場合には下垂体MRI撮像を実施する。

・空腹時にも続く水様性下痢、軽度の腹痛、悪心/嘔吐、皮膚紅潮、筋力低下/筋けいれんなどが認められる場合にはVIPomaの可能性も想定され、CT撮像を検討する。CT撮像で初見が得られない場合にはシンチグラフィーや超音波内視鏡検査なども検討されることがある。

治療

・低カリウム血症の治療では、カリウム喪失量の緩和、血清カリウム値補正による副作用のモニタリング、今後の再発予防のための原疾患の特定といくつかの重要なポイントがある。

・血清カリウム値が1mEq/L低下するごとに、実質的な体内のカリウム欠乏量は200~400mEq程度に相当するという事実は重要である。

・カリウム補正に使用される内服薬としては塩化カリウム製剤(塩化カリウム徐放錠®など)、L-アスパラギン酸カリウム製剤(アスパラカリウム®)、グルコン酸カリウム製剤がある。

・カリウム補正に使用される静注製剤としては塩化カリウム(KCL)がある。

・経口摂取可能で、血清K値 2.5~3.5mEq/Lであれば、経口補充のみでよい場合がある。具体的にはKCL 20~100mE/dayで治療開始することが多い。

・血清K値<2.5mEq/Lのケースや、症候性の低カリウム血症のケースでは静注製剤を利用した補正を選択できる。また、悪心/嘔吐などで経口摂取が困難なケースでも静注投与が選択される。

・腎機能障害を有するケースではカリウム補正による高カリウム血症の有害事象が生じやすいため、特に慎重を期すべきである。経口カリウム製剤を使用する際に十分な水で飲むべきで、食事中あるいは食後の投与が望ましい。

・静注投与で補正を行う場合には補液として5%ブドウ糖液を利用すると細胞内シフトが促され、補正に難渋することもあるため、可能であればブドウ糖非含有の輸液製剤を利用する。

・低Mg血症が併存する場合にはMg補充も行う(投与例: 硫酸Mg 20mEq+生食100mL 4時間以上かけて投与)。

・心不全などで体液貯留所見がみられる場合にはミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA/スピロノラクトンなど)を併用することも検討可能。

・補正を開始した後は継続的な心電図モニタリング、カリウム値のフォローを行う。

<主な内服製剤のカリウム含有量>

<塩化カリウム徐放錠600mg®>

・8mEq/錠(最大1日投与可能量:32mEq(4錠))

<アスパラカリウム錠300mg®>

・1.8mEq/錠(最大1日投与可能量:18mEq(10錠))

<グルコン酸カリウム®>

・5.0mEq/錠(最大1日投与可能量:30~40mEq(6~8錠))

静注製剤を利用して補正する際の注意

・静注製剤(KCL注20mEqキット)を利用して補正を行う際には以下の3点を厳守する。

- カリウム濃度:40mEq/L以下(中心静脈を利用する場合は100~200mEq/L程度以下)

- 投与速度:20mEq/hr以下

- 1日総投与量:100mEq/日以下

・なお、投与ルート(末梢静脈, 中心静脈)に関わらず, カリウムの投与速度は20mEq/hr以下とすることが原則である。

・KCLの希釈は生理食塩水を利用することが一般的である。

――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Gennari FJ. Hypokalemia. N Engl J Med. 1998 Aug 13;339(7):451-8. doi: 10.1056/NEJM199808133390707. PMID: 9700180.

・Kardalas E, Paschou SA, Anagnostis P, Muscogiuri G, Siasos G, Vryonidou A. Hypokalemia: a clinical update. Endocr Connect. 2018 Apr;7(4):R135-R146. doi: 10.1530/EC-18-0109. Epub 2018 Mar 14. PMID: 29540487; PMCID: PMC5881435.