腸閉塞 bowel obstruction

腸閉塞とその疫学

・小腸閉塞の原因としては術後の癒着(55~75%)、ヘルニア(15~25%)、悪性腫瘍(5~10%)、その他(15%)とされる。

・大腸閉塞の原因としては悪性腫瘍(60%)、捻転(15~20%)、憩室性(10%)、その他(10%)とされる。

・その他には子宮内膜症、炎症性腸疾患、腸重積、虚血性狭窄、放射線性狭窄、吻合後狭窄、胆石、異物などが含まれる。

病歴/身体所見/血液検査所見

・診断においては病歴聴取、身体診察、臨床検査いずれも重要である。

・最終の排便、排ガスについて聴取をする。

・腹部手術歴は癒着性小腸閉塞の診断に関して感度85%、特異度78%である。

・過去の憩室炎や慢性便秘症の既往はそれぞれ憩室由来の管腔狭窄による腸閉塞や腸捻転を想定させる。また、血便や体重減少といった症状はしばしば大腸癌を示唆する。

・消化管蠕動に影響を及ぼす可能性のある薬剤は偽性腸閉塞やイレウスに関連することがあり、鑑別において重要な情報となる。

・腸閉塞では閉塞を解除するための蠕動亢進により疝痛が生じるのが典型である。その後、拡張が限界に達すると持続痛に変わる。なお、虚血(絞扼性腸閉塞)や穿孔が生じると、疼痛はさらに強くなり、鎮痛薬で制御できないこともある。

・腹膜刺激徴候は虚血や穿孔を示唆する。

・悪心/嘔吐は大腸閉塞よりも小腸閉塞でより目立ちやすい。腹部膨満感は腸捻転の場合では突発的に生じるが、大腸癌による場合では進行性に生じる。

・ヘルニア(臍/大腿/鼡径)および手術痕の存在を見過ごさないように注意する。

・直腸指診や肛門鏡で、しばしば直腸癌の確認や大腸癌を示唆する所見の獲得に有用である。

・重篤な腸閉塞では腸液喪失により循環血液量減少性ショックを引き起こす可能性があり、穿孔を合併したケースでは敗血症性ショックに至る可能性が考えやすい。尿量減少、脈圧低下、頻脈、意識障害、末梢冷感、網状皮斑、CRT延長などはショック徴候として知られる。

・代謝性アシドーシスの存在、HCO3低下、乳酸高値、著明なWBC増多、高アミラーゼ血症は腸管虚血を示唆する。

初期対応

・まずは鎮痛薬投与(アセトアミノフェン1,000mg点滴静注など)、晶質液の点滴静注、腸管安静などが重要である。

・胃液貯留が顕著な場合には経鼻胃管で近位腸管における減圧を図る。

画像検査

・腹部X線撮影は小腸閉塞の診断において感度50~60%、大腸閉塞の診断において感度84%、特異度72%に過ぎない。X線撮影で所見がなくても腸閉塞の否定ができないことに留意する必要がある。

・超音波検査では狭窄箇所の口側の腸管において2.5cmを超える拡張したループ形成がみられ、蠕動運動が低下あるいは消失している所見がみられれば、診断に有用である。小腸閉塞の診断において感度90%、特異度96%という報告もある。小腸閉塞と大腸閉塞とのいずれにおいても、病因同定に関してはCT撮像よりも優れるという報告もある。ただし、検者の技量に左右される点には留意する。

・造影CT撮像の診断精度はX線撮影や超音波検査よりも優れる。CT撮像は腸閉塞の診断において感度も特異度も十分に高く、閉塞の原因究明にも有用である。また腸管穿孔や腹膜炎などの合併症の有無に関する評価にも有用である。

・腸閉塞のうち、特に癒着性腸閉塞とS状結腸捻転とでは虚血および腸管壊死の評価が重要で、造影CT撮像はその評価に有用である。感度75~100%、特異度61~93%とされる。

・内ヘルニアの診断はときに困難であり、また絞扼性腸閉塞の原因となることがある。内ヘルニアの評価に関してもCT撮像は有用である。

・CT撮像はイレウスの除外にも有用である。腸閉塞では通常、口側の拡張腸管と尾側の非拡張腸管が閉塞点を境にみられる。一方で、イレウスでは腸管全体が拡張していることが典型である。

・腸管内腔に泡沫状ガスがみられる所見があり、これをSmall bowel faces signといい、そのすぐ尾側の腸管に閉塞起点があることが多い。また、閉塞点には腸管の狭小所見(Beak sign)がみられたり、捻転による渦巻き状の腸管所見(Whirl sign)がみられたりすることもある。

・絞扼性腸閉塞ではClosed loopを同定できることがある。また、絞扼性腸閉塞では特異的な所見ではないものの、腸管気腫、門脈気腫、腹水を伴うこともある。

・小児や妊婦においては放射線被曝を回避するために、MRI撮像が代替案として挙げられている。プロスペクティブ研究では感度95%、特異度100%と報告された。

下部消化管内視鏡検査

・下部消化管内視鏡検査の役割は大腸閉塞の診断に限定され、閉塞の他の原因を同定/除外することにある。悪性腫瘍が疑われるケースで、なおかつ緊急手術の適応がない場合や内視鏡的ステント留置術が実施可能な場合では生検も考慮することとなる。

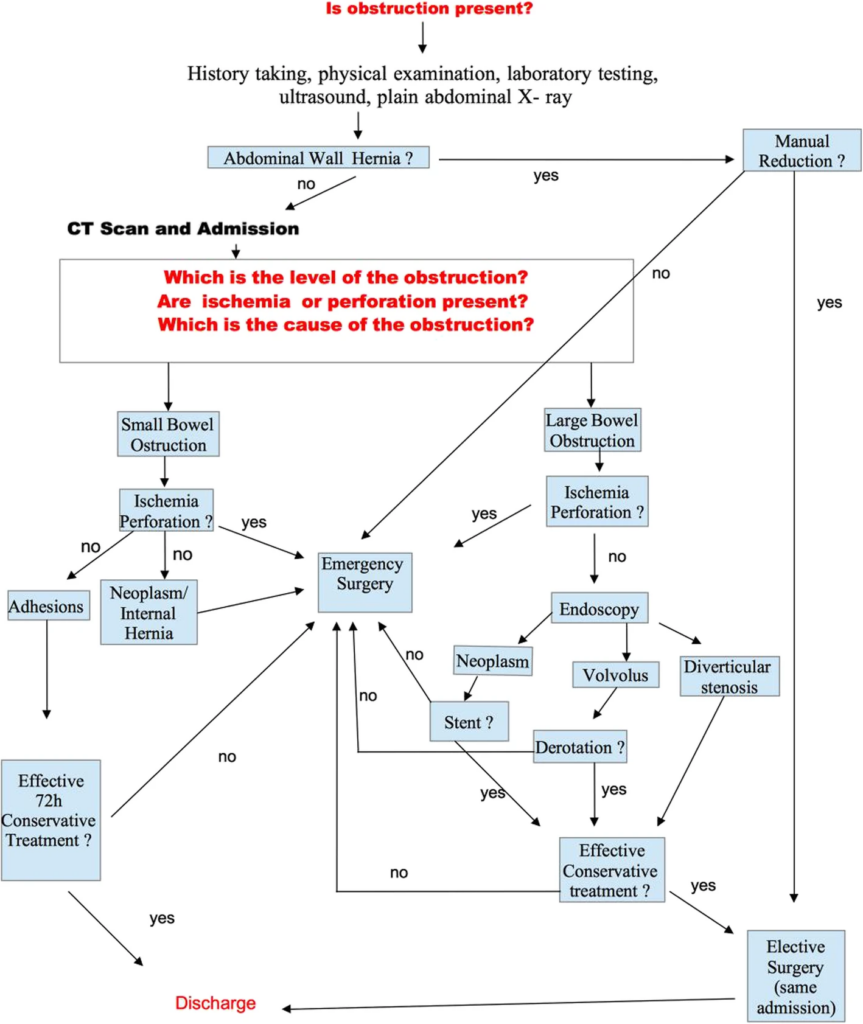

診療フロー

保存的加療

・腸管虚血および穿孔がない限り、癒着性小腸閉塞では保存的加療が選択される可能性がある。具体的には経鼻胃管による減圧が行われる。

・癒着性小腸閉塞は保存的加療で寛解した後も再発する可能性が残る。患者の12%は1年以内に再入院に至り、5年後には20%が再入院すると報告されている。

・ヘルニアは可能であれば整復を試みる。しかし、整復が困難な場合には手術が検討される。

・憩室炎を複数回経験した患者ではそれに伴う腸管狭窄が生じる場合もあり、その結果、腸閉塞に至ることもある。閉塞しやすい箇所としてはS状結腸が挙げられる。ただし、この場合、通常は完全閉塞ではなく、保存的加療を選択できる場合がある。

・S状結腸捻転では内視鏡的整復が試みられる。内視鏡検査で、腸管壊死が確認されれば、緊急手術に方針が変更されることもある。内視鏡的整復術の成功率は70~95%とされる。

・左側結腸における大腸癌による腸閉塞の症状緩和には人工肛門造設よりも大腸ステント留置の方が望ましい。

外科手術

・ほとんどのヘルニアによる腸閉塞では手術が選択肢に挙がる。

・外科手術の詳細については割愛する。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Catena F, De Simone B, Coccolini F, Di Saverio S, Sartelli M, Ansaloni L. Bowel obstruction: a narrative review for all physicians. World J Emerg Surg. 2019 Apr 29;14:20. doi: 10.1186/s13017-019-0240-7. PMID: 31168315; PMCID: PMC6489175.