吃逆 hiccup

吃逆とその疫学

・いわゆる”しゃっくり”は吃逆(hiccup)と呼ぶ。吃逆は横隔膜と肋間筋の不随意的痙攣による収縮で、空気の流入が生じ、それに引き続き声帯が急に閉鎖されることによって生じる。

・吃逆の持続時間により吃逆発作(~48時間; hiccup bouts)、持続性吃逆(48時間~1ヶ月; persistent hiccups)、難治性吃逆(1ヶ月~; intractable hiccups)に区別される。

・吃逆の多くは数時間以内に自然軽快する。しかし、特に持続性吃逆や難治性吃逆は会話や食事、睡眠などに影響を及ぼし、治療を要することがある。

・吃逆発作は胃粘膜の刺激(例: 食べ過ぎ, 急激な膨満, 辛い食べ物, 炭酸飲料, 呑気)、急激な温度変化、アルコール摂取、喫煙、急激な感情変化などによって生じることが多い。

・なお、吃逆の最も一般的な原因は胃酸の逆流と腹部膨満といわれている。

・有病率は不明である。ただし、進行がん患者の1~9%は持続性吃逆または難治性吃逆を経験するといわれている。Khorakiwalaらによる報告では、99人の食道がん患者のうち、27%で持続性吃逆がみられ、吃逆が食道がんの初期症状としてみられる可能性があると報告している。

原因

・吃逆の生理学的メカニズムは完全に解明されている状況にないが、求心性神経、中枢神経、遠心性神経に原因があると考えられる。

・中枢神経では特に延髄、毛様体、視床下部、上部脊髄(C3~5)が関与していると考えられている。

・求心性神経では迷走神経、横隔神経、交感神経が関与していると考えられる。遠心性神経が横隔神経を介して、横隔膜に信号伝達を送ることとなる。

・吃逆の原因は中枢性と末梢性との区別でき、治療方針の決定に有用なことがあるが、これはエビデンスに基づくものとはいえない。

・中枢性の原因としては脳血管障害、頭部外傷、頭蓋内主要、多発性硬化症、パーキンソン症候群などの神経疾患と、感染症などの非神経疾患に区別できる。

・末梢性の原因は主に横隔神経または迷走神経を刺激することで吃逆を誘発すると考えられている。

・末梢性の原因としては消化管系と非消化管系とに区別できる。消化管系には胃食道逆流症(GERD)、食道裂孔ヘルニア、悪性腫瘍(例: 食道がん)、消化性潰瘍、異不全麻痺などが含まれる。非消化管系には心筋梗塞、心膜炎、大動脈瘤、気管支炎、肺炎、喘息、結核、鼻炎、中耳炎、咽頭炎などが含まれる。

・その他の主な原因としては電解質異常(低ナトリウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症、低CO2血症)、腎機能障害、糖尿病、アルコール、心因性(例: 不安、ストレス、恐怖)、薬剤性などが挙げられる。

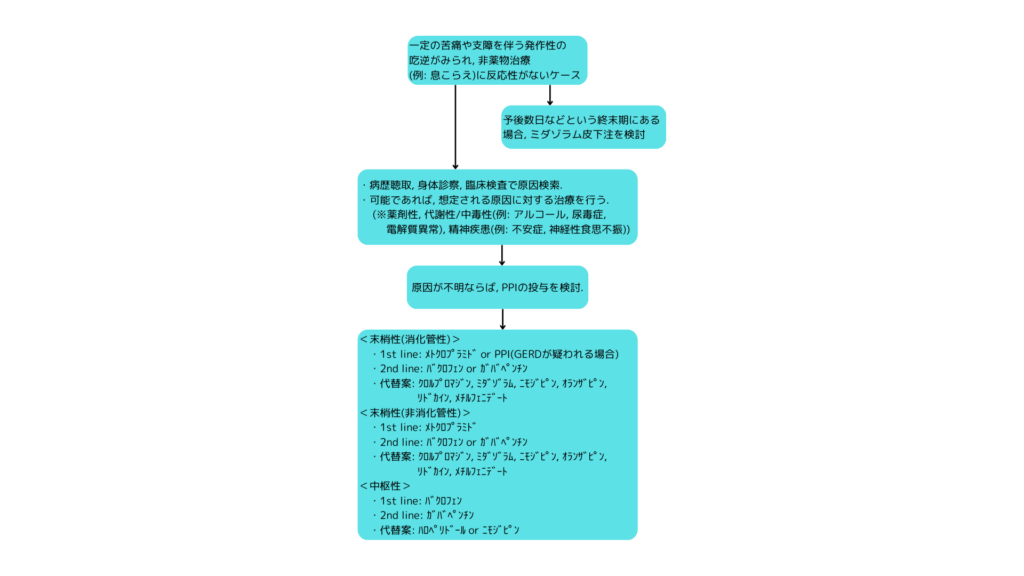

治療-総論

・薬物治療の選択肢もあるが、副作用も伴うため、まずは非薬物治療を試みるべきである。

・非薬物治療としてはValsalva法、息止め、鼻咽頭の刺激(例: 飲水, 舌を手で引き出す)、横隔膜の刺激軽減(例: 前傾姿勢, 膝を胸に引き寄せる)などが挙げられる。鍼灸なども試みられることがあるが、こちらは有効性に関する明確なエビデンスはない。

・患者が独自の改善方法を編み出している場合もある。

・吃逆の薬物治療は根本的原因に基づいて行われるべきである。

・慢性経過の吃逆に対して使用される薬剤の多くはドパミン作動性薬剤、GABA作動性薬剤のいずれかであることが多い。具体的にはクロルプロマジン、ハロペリドール、ベンゾジアゼピン系薬剤、ガバペンチン、メトクロプラミド、バクロフェンなどが挙げられる。なかでもクロルプロマジンはFDAでも承認されている。クロルプロマジンの有効性に関するエビデンスは1950年代の文献に依っている。全体的に吃逆の薬物治療に関するエビデンスは十分とはいえない。

・メトクロプラミドは中枢性と末梢性のいずれの吃逆にも有効性が示唆されている。

・鍼灸はそれ自体単独での有効性は支持されていない。しかし、薬物療法と補助的に併用した場合には一定の効果があることがメタ解析で示唆されている。

末梢性(消化管系)の吃逆

・胃食道逆流症(GERD)やその他の消化管疾患が原因で生じる吃逆に対してはPPIや消化管運動促進薬(例: メトクロプラミド)が有効と報告されている。

・特にメトクロプラミドは複数の症例報告、レビューで有効性が指摘されている。

末梢性(非消化管系)の吃逆

・過去の文献を遡ると、バクロフェン、ガバペンチン、リドカイン、メチルフェニデート、ミダゾラム、ニモジピンなどの薬剤の有効性を指摘する症例報告が存在する。

中枢性の吃逆

・Zhangらにより実施されたRCTでは脳卒中を原因とする30人の持続性吃逆を呈する患者に関して、GABA受容体アゴニストであるバクロフェン(10mg 1日3回×5日間)の有効性が評価され、結果としてバクロフェンはプラセボ薬よりも有意に優れていることが示された。副作用としては軽度の眠気、めまいが1例ずつ認められた。

・Wangらによる別のRCTでは36人の難治性吃逆患者に関して、メトクロプラミド(1回10mg 1日3回×15日間)の有効性が評価され、結果としtえメトクロプラミドは有意に優れていることが示された。ただし、吃逆の完全な消失に至ったのは2例のみで、吃逆の自覚的な改善が認められたのは9名であった。

・中枢性吃逆に対するガバペンチンの有効性に関するエビデンスは乏しい。しかし、症例報告ではその有効性を示すものが複数存在する。

―――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Jeon YS, Kearney AM, Baker PG. Management of hiccups in palliative care patients. BMJ Support Palliat Care. 2018 Mar;8(1):1-6. doi: 10.1136/bmjspcare-2016-001264. Epub 2017 Jul 13. PMID: 28705925.