前立腺肥大症 BPH: benign prostatic hyperplasia

前立腺肥大症とその疫学

・前立腺肥大症(以下BPH: benign prostatic hyperplasia)は加齢により生じ、40~49歳の男性の25%以上、70~79歳の男性の約80%以上で認められるという報告もある。

・患者の多くは無症状であるが、60代男性の50%以上、80代男性の90%程度で下部尿路症状がみられる。

・下部尿路症状は排尿症状と蓄尿症状とに分けられる。

・排尿症状には排尿のしづらさ、尿勢減弱、排尿に時間がかかる、排尿のために腹圧を要する、排尿後尿滴下、残尿感、尿線途絶などが挙げられる。

・蓄尿症状としては夜間頻尿、尿意切迫感、尿失禁(不随意に尿が漏れる)などが挙げられる。

・加齢に伴い、下部尿路症状の重症度は増しやすい。また、前立腺容積およびPSA値が増大するほど、下部尿路症状の重症度が高まることが知られている。

・BPHのリスク因子としては肥満、糖尿病、アルコール摂取量が多いこと、運動不足などが挙げられているが、その関連性、メカニズムは十分に解明されていない。

・病態も明らかとはなっていないが、内因性テストステロンおよびジヒドロテストステロンのレベルに依存していることは示されている。

アセスメント

・まずは前立腺肥大症や膀胱機能障害以外の原因がないかを確認するための病歴聴取が重要である。

・過剰な水分やカフェイン摂取、利尿薬や抗ヒスタミン作用、抗コリン作用を有する薬剤の使用がないかなどを確認する。

・稀ながら前立腺癌が症状の原因となっていることがあるため、直腸診を行うことやPSAの測定もすべきである。また、血尿などの確認も目的に尿検査も実施する。頻尿の原因が尿路感染症によるものでないかという検討も必要である。

・残尿感などの症状がみられたり、腹部触診で膀胱を触知したりする場合は排尿直後に超音波検査を行い、排尿後残尿量(PVL: postvoiding residual urine)を確認するべきである。100mL以上の場合は異常所見として捉える。

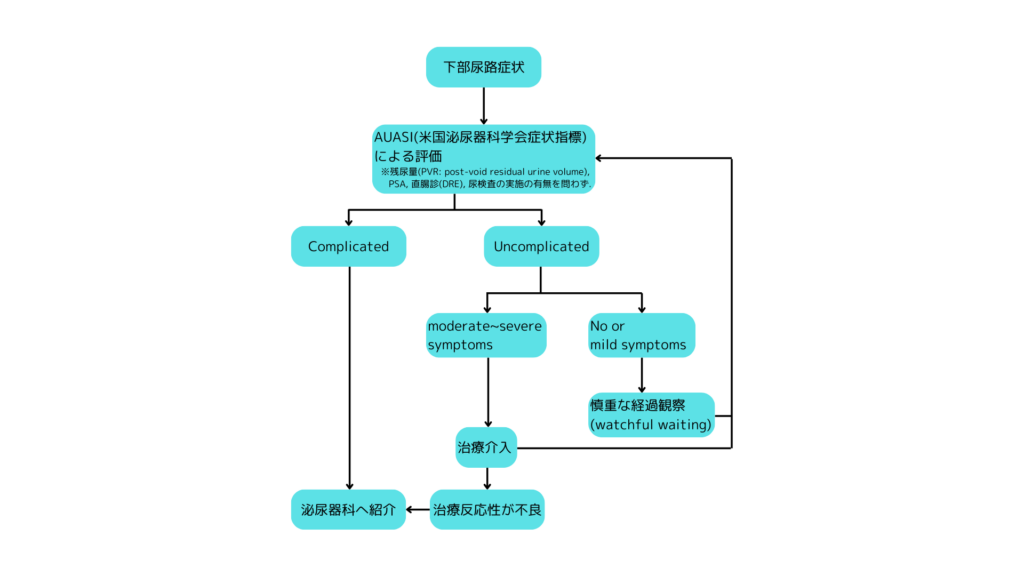

・後述するような、泌尿器科への紹介を検討するべきケースが存在するため、該当するものがないかを確認するが、Uncomplicatedなケースであればプライマリ・ケアでまずは対処可能である。

・評価には米国ではAUASI(the American Urological Association Symptom Index)が使用され、0~35のスケールで確認される。0が症状なし、35は最重症とされている。なお、本邦ではCLSS(主要下部尿路症状スコア)、IPSS(国際前立腺症状スコア)、OABSS(過活動膀胱症状スコア)が使用される。

治療方針

・症状がmildなケース(AUASIスコア<8)や症状が気にならないような場合は経過観察(watchful waiting)が選択される。この場合はAUASIによる年1回の評価、身体診察、病歴の再評価がなされる。

・moderate~severeな症状(AUASIスコア≧8)、日常生活に支障が生じているケースでは治療のメリットやリスクを含めた対話を行いながら、治療を行うかどうかを決定する。

・前立腺容積30mL以上のBPHではまずα1受容体遮断薬による単剤治療を行い、症状の改善が不良であれば5α還元酵素阻害薬を使用することが原則とされる。ただし、大きい容積のBPH(例: 60mL以上)やsevereな症状を有する場合は治療当初から両者を併用することもある。また、そのうえで過活動膀胱症状の改善が不良な場合には抗コリン薬、コリンエステラーゼ阻害薬(ChE阻害薬)またはβ3受容体作動薬を併用することもある。

泌尿器科へ紹介を検討するべきケース(Complicated lower urinary tract symptoms)

・前立腺癌が疑われる

・PSA高値

・血尿

・膀胱内結石

・膀胱癌が疑われる

・尿道狭窄

・脊髄損傷

・パーキンソン病

・脳卒中

・尿閉

・再発性or持続性の尿路感染症

・薬物治療が奏功しない

・患者が薬物治療を希望しないケース

薬物治療

・治療にはまずは主にα1受容体遮断薬、PDE5阻害薬が使用される。

<α1受容体遮断薬>

・α1受容体は前立腺平滑筋と膀胱頚部平滑筋に存在し、これらを弛緩させることで機能的閉塞の解除をもたらすこととなる。また、α1受容体遮断薬は膀胱蓄尿機能にも作用し、過活動膀胱症状を改善することも知られている。

・α1受容体には3つのサブタイプがある。α1A受容体、α1D受容体は前立腺平滑筋と膀胱頚部平滑筋に存在し、α1B受容体は血管平滑筋により多く存在する。α1B受容体への作用が生じると、ときにめまい、起立性低血圧などの副作用が出現する。

・α1受容体遮断薬はα1A/1B/1D受容体のいずれも抑制する第一世代の薬剤としてプラゾシン(ミニプレス®)、テラゾシン(ハイトラシン®)、ウラピジル(エブランチル®)が開発された。その後、α1B受容体遮断による副作用を軽減する目的で、α1A/1Dを選択的に阻害する第二世代の薬剤としてタムスロシン(ハルナール®)、ナフトピジル(フリバス®)が開発された。タムスロシンとナフトピジルとでは前者の方がα1D受容体よりもα1A受容体に対してより選択性が高いという特徴がある。なお、第三世代の薬剤としてシロドシン(ユリーフ®)が開発され、こちらはほぼα1A受容体のみに作用する薬剤である。

・症状の改善効果は治療開始1週間以内にみられることもある。

<5α還元酵素阻害薬>

・5α還元酵素阻害薬は前立腺細胞質での活性型テストステロンの5αジヒドロテストステロンへの変換を抑制することで、前立腺を縮小させることで効果を発揮する。

・前立腺容積30mL以上のケースでは有効性を支持するエビデンスが存在する。

・本邦ではデュタステリド(アボルブ®)が使用可能である。副作用としては勃起障害、射精障害、性欲低下、女性化乳房などが知られ、治療開始1年以内にみられることが多い。また、内服中は前立腺組織内のジヒドロテストステロン濃度が低下するため、PSA産生が抑制され、血清PSA値は低下する。したがって、前立腺癌の認識が遅れる可能性があるため、慎重に経過観察する。国内の臨床試験では治療開始6ヶ月後、12ヶ月後の時点で、PSA値は平均42.2%、46.1%低下したと報告されている。

・前立腺容積とPSA値は相関性があると考えられ、5α還元酵素阻害薬の開始を検討する一つの指標としてPSA>1.5ng/mLという指標も提案されている。

<α1受容体遮断薬と5α還元酵素阻害薬の併用>

・これまでの研究ではα1受容体遮断薬と5α還元酵素阻害薬の併用は、いずれかによる単剤治療よりも臨床的に優れていることが示されている。

・ただし、併用療法では治療費もより高額になり、かつ副作用発現率も高まるため、可能であればまずは単剤治療で開始し、経過次第で併用を検討するという方針が無難と思われる。

<抗コリン薬>

・膀胱平滑筋(排尿筋)にはM2受容体(約75%)、M3受容体(約25%)が存在しているが、膀胱収縮に関与しているのはM3受容体と考えられている。

・抗コリン薬は膀胱平滑筋のムスカリン受容体を遮断することで、排尿筋過活動を抑制し、臨床効果を発現する。

・副作用として排尿困難、残尿量増加、尿閉、認知機能低下、緑内障、転倒、口渇、ドライアイ、便秘などが挙げられ、注意が必要である。

・本邦ではオキシブチニン(貼付薬も存在)、プロピベリン、トルテロジン、ソリフェナシン、イミダフェナシン、フェソテロジンが使用可能。オキシブチニンは貼付薬が存在し、比較的副作用が発現しにくい。

・症状の改善効果は2週間以内にみられることが多い。

<PDE5阻害薬>

・PDE5阻害薬が使用されることがあるが、これはPDE5阻害により、前立腺、膀胱平滑筋、下部尿路血管の平滑筋内cGMP濃度を高め、血管拡張をきたすことで排尿障害の改善に寄与すると考えられている。

・本邦ではタダラフィルが使用可能である。ただし、不安定狭心症、心不全(NYHA Ⅲ度以上)、コントロール不良な不整脈、血圧低値(<90/50mmHg)、コントロール不良な高血圧(安静時>170/100mmHg)、直近3ヶ月以内に心筋梗塞の既往があるケース、直近6かげつ以内に脳梗塞/脳出血の既往があるケースでは禁忌とされているため、注意を要する。また、硝酸薬との併用で過降圧をきたすため、併用禁忌となっている。

・タダラフィルの副作用としては消化不良、ほてり、逆流性食道炎、頭痛などが挙げられる。

・症状の改善効果は4週間以内にみられることが多い。

外科治療

・薬物療法に忍容性が低いケースなどでは外科的介入も検討される。

・本ページでは割愛する。

―――――――――――――――――――――――――――――――

<参考文献>

・Sarma AV, Wei JT. Clinical practice. Benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms. N Engl J Med. 2012 Jul 19;367(3):248-57. doi: 10.1056/NEJMcp1106637. Erratum in: N Engl J Med. 2012 Aug 16;367(7):681. PMID: 22808960.

・男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン(日本泌尿器化学会) 最終閲覧: 2025年02月04日